在困难的日子里

(西安) 丁 晨

上世纪五十年代末六十年代初,国家遭受了严重的自然灾害,经历了前所未有的困难时期。国家的一些大工程都下马了。一些农业学校、文艺团体、体育学校也停办,让学员都回家了。由于天灾人祸,粮食歉收,低标准、瓜菜代、饿肚子,成为人们的生活常态。

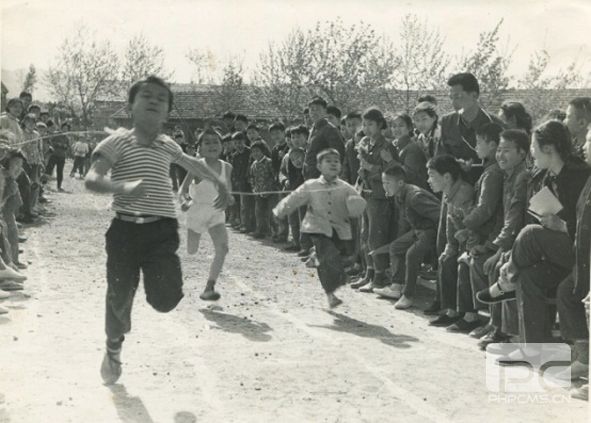

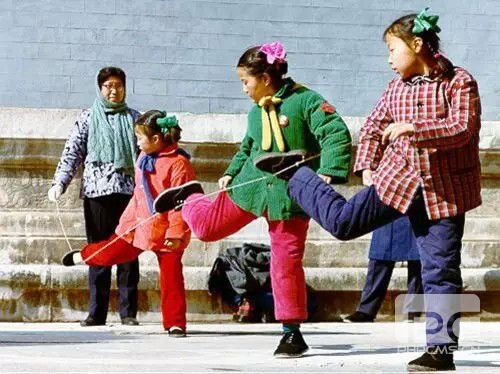

我当时刚上初二,正是长身体、长知识的年龄,可由于经常饿肚子,身体虚弱,面黄肌瘦,双腿浮肿。学校的体育课和一些大的文体活动统统都取消了。每次上午到最后一节课,肚子饿的咕噜噜叫,光盼着赶快下课。下午只上两节课,就回家了!

我家有兄妹四个,大哥早年就在外地上学、工作。我、二哥和小妹在一个学校上中学。家里吃的不是满锅萝卜、白菜帮子汤面,就是玉米面饼子、窝窝头、发糕。能吃上一顿白面馒头夹红烧肉,或者一碗捞面加油泼辣子,是我们最大的奢望。过年才能吃上一顿肉馅饺子。二哥嫌在家里吃不上馒头、也吃不饱,就在学校上灶了。学校虽能吃上馒头,但那时的粮食定量根本无法使一个高中男生填饱肚子。常常是我们正在吃午饭,二哥就从学校吃过饭回来,想看看家中有没有剩饭可蹭的。母亲知道二哥在学校没吃饱,总要盛饭让二哥吃。

也就从那时起,我养成了不想说话、不爱说话的习惯。我那时只是想,哥哥年长饭量大,妹妹还小身体弱,应该尽他们先吃饱,我就不再盛饭了。母亲常夸奖我能挨饿!其实,在那困难的日子里,我们兄妹三个,常为了一碗饭,一个馒头,总是你推我让的。

母亲为了我们三个孩子,绞尽脑汁,想着法子,变着花样,让我们吃好、吃饱。小巷居委会也组织居民进行做饭比赛,看谁家饭做的花样多、做得好,看谁家粗粮细作、把瓜菜代能做出花子?那时白面很少,母亲就在面里掺和了一些麸皮,多揉几遍,再刺些萝卜丝加些虾皮,做成菜卷卷。还很好吃,我们都很爱吃。居委会还把母亲做的菜卷卷评了奖,让小巷居民们学。

一天早上,母亲给了我几毛钱,让我在巷子口,买甑糕吃了早点再上学。当我刚坐定甑糕滩上,付了钱正准备吃时,只见一个衣着褴褛,蓬头垢面的中年男子,从我身旁一个中学生手中,一把抢过一碗甑糕,吐了两口。这位中学生眼明手快,上前拉住这位中年人就要打。我看到这情景,心里很不是滋味,立马挡住这位中学生说:

“算了吧,他是饿了,就给他吃吧!我这一份甑糕还没动,归你了。”说完我头也不敢回就直奔学校了。

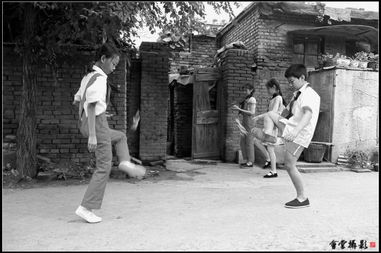

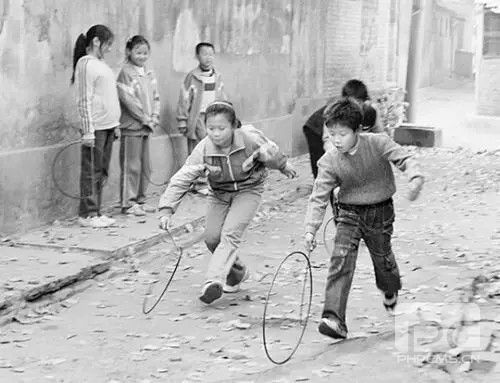

那时候,小巷里的我们几个发小,整日的,想着法子,不是打个麻雀,掏个鸟蛋,就是到城外拿弹弓打个野兔子,打打牙祭,改善伙食。

一个周末的晚上,二哥很神秘地对我说:“想吃个好饭不?”

“当然想啊!”我不假思索地回答。

“早点睡觉,明起早,有人请吃羊肉泡馍。”

第二天星期日,6点多天微微发亮,我、二哥和我小巷的发小凯歌、静宇四人,悄悄地、急冲冲地直奔西安钟楼西南角“一间楼”餐馆。这是一家回民开的牛羊肉泡馍馆,在当时的西安还小有名气。尽管我们去的较早,但店门口早已有人在排队。排队的人们,没人说话,没人插队加塞,都静静地等待餐馆赶快开门。

餐馆正点开门,静宇比我们三个的年龄都大,他做东买了四碗煮好的泡馍。我们四人谁也不说话、低着头,狼吞虎咽地咥完了。我抬起身准备离开餐馆走人时,看到餐馆里吃泡馍的人都是低着头不说话,满屋子里只听的“唏噜、唏噜”吃饭声。而且吃饭的人清一色的男士。

回家的路上,我正有些纳闷,二哥对我说“泡馍香不?吃饱了吗?”

“香,我还想吃!”

二哥伏在我耳旁,小声说“你知道你吃的是啥?”

“啥?”

“是人家吃剩下的饭,回锅一煮又端上卖了!”

“啊!”我差点没呕吐出来。

我默默地走着,不想说一句话。我在想,人常说“人穷志短”。实际上“民以食为天”,当一个人饿得饥肠咕噜,四肢无力之时,饥不择食,能吃上一顿饱饭,那是难得的享受啊!哪儿顾上去考虑什么脸面、尊严!

在我们饱食终日的今天,每当回忆起这些恐怖往事,我就思绪万千,五味杂陈。我常想在那挨饿困难的日子里,为什么人们的思想反而没有乱?社会也没有乱?还那么稳定?原来人们虽在挨饿,但人们心里却总有个信念:坚信这是国家暂时的困难,“面包会有的,牛奶会有的,一切都会有、会好的!”

让我们乐不忘忧、饱不忘饥,永远不忘那困难的日子,珍惜当今的日子,好好生活!

作者简介:

丁晨,笔名奕言,生于1947年,河北省任县人。“老三届”知青、高级编辑、大学文化程度,中国作家协会会员。历任《陕西交通报》副总编辑、陕西省交通作家协会主席、《中国公路》杂志终身记者、陕西省作协理事、陕西省作协报告文学专业委员会委员、陕西省散文学会常务理事。

1982年开始在《工人文艺》发表短篇小说《梨》至今,在全国各类报刊、网络发表短篇小说、散文、史话、报告文学和新闻作品上百万字。出版个人散文集《秋叶》《迟到的欣慰》《幽敻含光门》《寻找》4部,主编和参与编著的文学作品集、好新闻作品集锦和交通史志等30余部已出版发行。

散文《永远的铺路石》获2001年《人民日报》大地副刊三等奖;散文《乍见周庄》获中国散文学会2010年全国散文家论坛征文大赛一等奖,并编入华文出版社出版的《全国散文作家精品集》;散文《迟到的欣慰》获中国散文学会2010年“中国当代散文奖”并编入作家出版社出版的《中国散文家大词典》;报告文学《梦圆中国第一隧——获国家科技进步一等奖的秦岭终南山公路隧道建设纪实》,获2011年省作协主办的陕西首届”报告文学征文大赛最佳文学作品奖。长期坚持散文写作,笔耕不辍,其散文创作个人成就词条,编入作家出版社出版的《中国散文家大词典》。